ごあいさつ(2026年)

こんにちは。釜石市議会議員の村田信之です。

このページをご覧いただき、ありがとうございます。

2025年をふり返ると、わたしの一般質問には、はっきりとした共通テーマがありました。

それは、「人を育てる釜石」という視点です。

人口が減っていく時代に、まちの未来を支えるのは何か。

それは、やはり「人」だと思っています。

子どもを育てること。

大人を育てること。

そして、一人ひとりの人生を、まち全体で支えることです。

2025年の議会では、まず「子育て」と「教育」を軸に質問を重ねました。

産後ケアでは、出産後のお母さんの心と体をどう守るのか、そして孤立をどう防ぐのかを問いかけました。産後ケアは、子育て支援であると同時に、命を守る取り組みでもあるからです。

幼保小連携については、制度が形だけになっていないか、現場で本当に子どもたちの育ちにつながっているのかを確認しました。保育と教育が分断されたままでは、子どもが安心して学びのステージを移ることはできません。

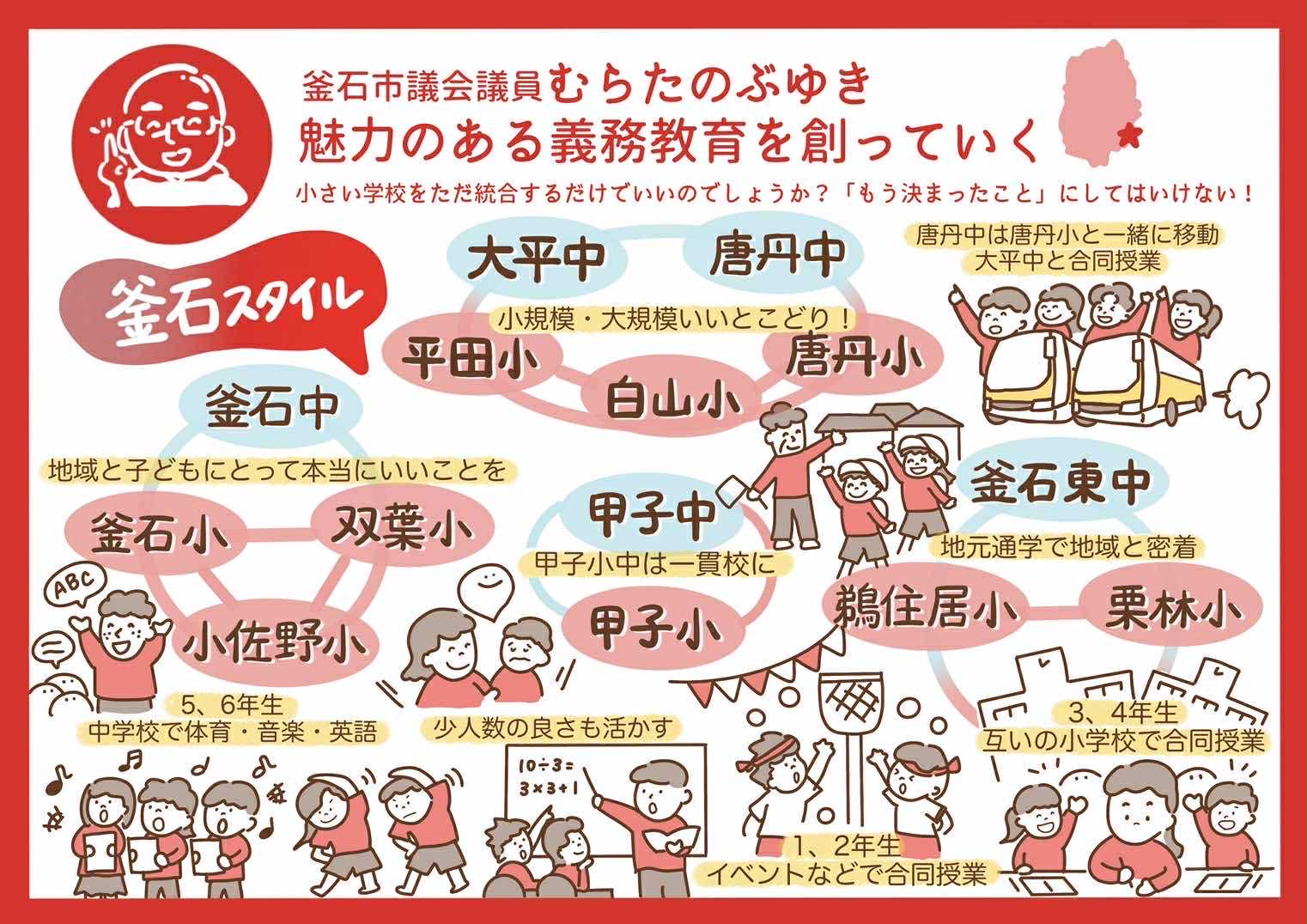

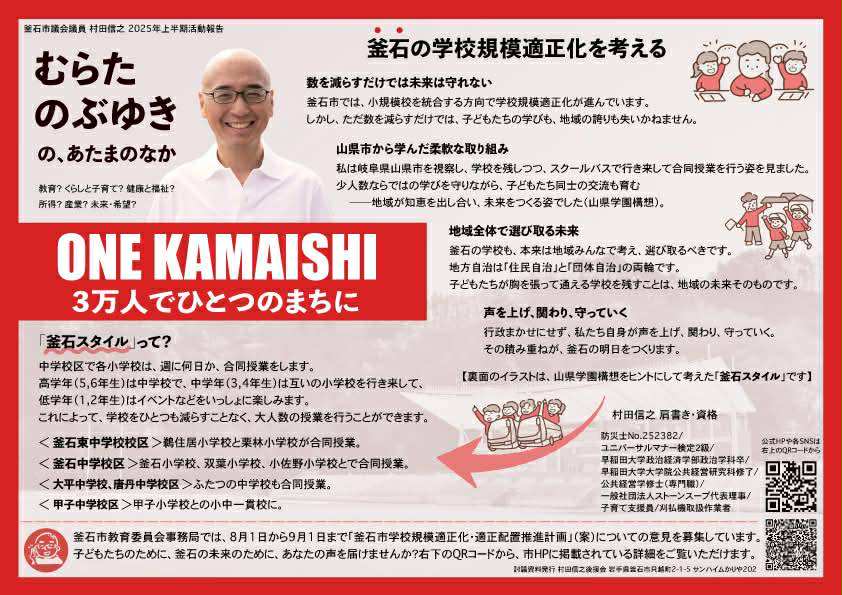

学校規模適正化については、「効率」の話だけで終わらせてはいけない、という問題意識から質問しました。釜石がどんな子どもを育てたいのか。そのビジョンを、保護者や地域と共有できているのか。そこをあらためて問いました。

もうひとつ、2025年の質問の大きな柱が「食育」です。

釜石には、海があり、漁業があり、料理人や飲食店があります。

これは、教科書には載らない、最高の学びの素材です。

給食、学校、一次産業、地域がつながれば、食は「生きた教材」になります。

食育は、栄養の話にとどまりません。

生きる力や、自己肯定感、そして「釜石で育った」という誇りにつながると、わたしは考えています。

また、大人を育てるという視点から、市役所の人材育成についても質問しました。

行政が学び続ける組織であることは、まちの力そのものだからです。

そして、2019年の続きの物語として、2035年ラグビーワールドカップについても問いかけました。

あの感動を、一過性のものにしないために、です。

2026年も、わたしは子育てと教育を中心に活動していきます。

とくに、食育には引き続き力を入れていきます。

子どもたちの毎日が、少し楽しくなること。

子育て世代が、少し安心できること。

その積み重ねが、釜石の未来をつくると信じています。

これからも、現場の声を聞きながら、丁寧に問いを立て、議会で届けていきます。

どうぞ引き続き、見守っていただけたらうれしいです。

釜石市議会議員むらたのぶゆき村田信之 活動報告

※画像をクリックすると大きくなります

むらたのぶゆき Instagram

むらたのぶゆき Facebook

村田 信之 むらたのぶゆき

高校のときにはラグビーで汗をかき、大学生では記事を書いていました。

人材育成に20年、政策スタッフとして18年、人と情報のネットワークをしっかりと築いてきました。

早稲田大学客員准教授、立教大学兼任講師、京都芸術大学客員教授、内閣官房専門調査官、ジャーナリスト田原総一朗スタッフなどを歴任。

参議院議員の蓮舫さんとの離婚を機に、2020年8月に釜石に移住。釜石と東京との2拠点生活をしながら、釜石ラグビー応援団、NEXT KAMAISHIに参加。

釜石の人育て、街づくりにかかわってきました。

防災士 No.252382

ユニバーサルマナー検定2級

早稲田大学政治経済学部政治学科卒、早稲田大学大学院公共経営研究科修了、公共経営学修士(専門職)

一般社団法人ストーンスープ 代表理事